| ほぼ恒例となった正月の青野山山王権現参拝、もう10年ほどにもなるだろう。特に信心しているとは言いがたいが、きっかけは体調回復が目的の山登りだ。正月休みにコタツにしがみついていると体の調子が悪くなってくる。まず現れてくるのが肩こり、腰痛などでこれらの解消に効果がある。 今年(2014年)は一月二日決行!知人に軽く声をかけたが返事は重い。毎度の一人歩きかと思いきや家内が行ってみるという。どうなることかと思いながらも出かける。 |

|||||

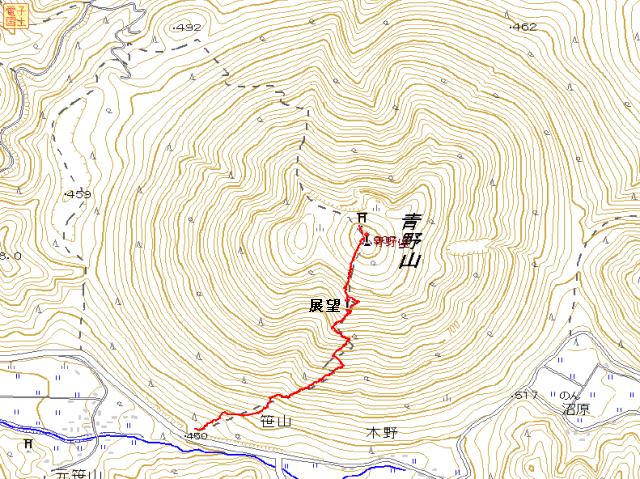

上のマップは国土地理院の地図上にGPSの軌跡を落としたもので、ほぼ破線のルートと重なる。 |

|||||

|

|

||||

| 大規模林道唐人屋トンネルを越え笹山地区の登山口に到着、幸いなことに雪の登山道にまだ踏み跡はない!今年最初の登山者だ~(^o^) |

鳥井のそばにある灯籠、今までに何度となく通り過ぎたがよく見ると「山王権現」の文字が読める。裏側には「嘉永五壬子」(かえいごみずのえね)の文字、西暦1852年(ペリー来航の前年)に奉納されたものだ。 | ||||

|

|

||||

| 鳥井をくぐり抜けるとすぐに造林地の中に現れてくる石積、ここに権現社があったのだろだろう。あとで地元の人に聞いてみたところ、やはり社殿があり今は集落の神社に合祀したと言うことだった。 | 何処の登山道でも同じだが、このような段は歩きにくい。歩数と間隔が合わない。これは歩きやすいためではなく、雨水で浸食されないためだと気がついた。古道を探し歩いていると深く浸食された道をよく見かけることがある。 | ||||

|

|

||||

| 山頂まで700m雪は登るにつれ多くなる。この標識は津和野小学校の生徒が設置したもので「94.6.5」の日付がある。この子達は現在30歳前後になっているはず。そんなことを考えながら登る。 | 途中標高800mほどに南西方向に開けた場所がある。徳佐上の集落がかすんで見える。右手に雪をかむった山頂は十種ケ峰。 | ||||

同じ場所から見た2012年の画像です。 |

|||||

|

|

||||

| コナラの林、雪はさらに深くなる。 | 雪は靴の高さを超える。軽く靴で雪を締め固め一歩進み、また締め固め一歩前進。スパッツを忘れてきたのは痛い。毎回何か忘れるようになったのが不安(-_-) |

||||

|

|

||||

| 山頂到着、積雪は約40㎝、三角点はわからなかった。 | 三角点から北方へ約60mにある祠、石材・神体ともにこの山の噴出物である安山岩。祠にある紋は城主亀井家の家紋四菱なのだろうか? ここで二礼二拍手一拝「穏やかな年でありますよう~に!」 |

||||

|

|||||

|

|

||||

| 津和野町史によるとこの像は三本松城(津和野城)の方向を向いているという(立木で直接は見えない)。御城から城主が参拝できる云々のためだという。 しかし、北から西へ約60度弱(磁北との差は考慮)ばかり振っている。城址の方向は西へ100度ばかり振っている。つまり40度弱ずれているのだ。同じ修験道と関係のある胡麻ヶ岳と城山とのほぼ中間方向を向いていると言える。 |

北方に展望は開けているのだが、視界が良くない。この山は日本海からもよく見え、漁師の「山立て」にも利用され、昔は漁師の信仰も厚かったという。 (山立てとは遠くの山と近くの目印との線上、さらに別角度で同じように2点の延長線上の交点を目標の地点とする位置の確認法) |

||||

山頂近くへ引き返し暖かいお茶とコーヒー(妻用)で行動食を摂り下山! |

|||||

| Youtubuにアップしたこの時の動画 | |||||