| 柿木あれこれ | 面白くないので戻る | |||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

|

|||||

| 起動敷跡は幅2mほど、緩やかに奥部へと入っていく。 | 進行方向右側は深い渓谷が暫く続く。途中の木立越しに見える滝壷 |

|||||

|

|

|||||

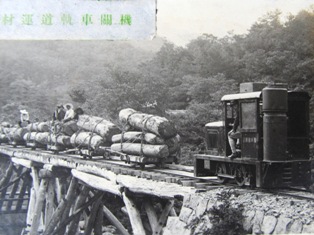

| 歩くこと400mほどで右側に見える造林地は住宅跡、中にはいると瓶類、皿、五右衛門風呂釜など生活の痕跡がいくつも見られる。 | 当時の機関車で製材所まで引かれて行く。木炭のガスを燃料に使っている。丸く縦長の筒がガス発生炉。 | |||||

|

|

|||||

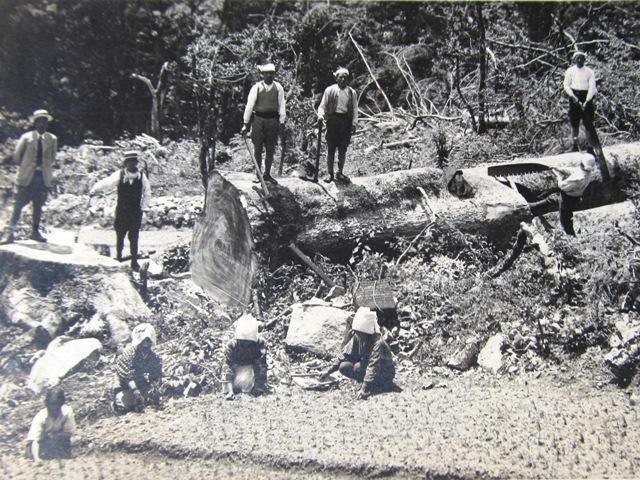

| いつの時代のものか不明だが作業員家族と宿舎。穏やかで心豊かな暮らしがそこにあったのだろう。 |

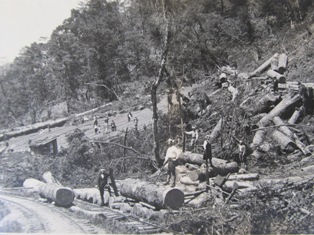

かつての様子、モミの木などの大木が山から伐り出されここで貨車に積み込まれ、製材所に運ばれた。勾配の緩やかな土地は耕され、野菜を育て自給したのだろうか。畑で作業する婦人も見られる。 | |||||

|

|

|||||

| 営林署の事務所の在った位置、屋敷の石積みと玄関前の階段が残っている。そのそばにあるユズの木、柚の木の話はよく聞かれる。その向こうの杉林に祠跡がある。 | 右上↑の写真とほぼ同じ位置ではないかと思われる場所。藪に覆われ痕跡はない。旧、事務所跡付近から南方(下流方向)を見る。 | |||||

|

|

|||||

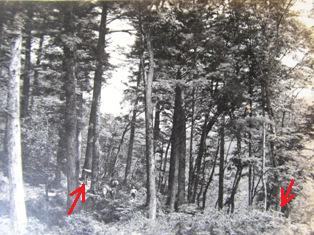

| 事務所の上流側にあったお宮の跡、鳥井があり参道の階段も残っている。祠跡の後ろには大きな切り株、これが三本樅(モミ)なのだろう。 | 当時の画像の中に小さな祠(↑)と鳥井(↓)を見ることが出来る。祠の近くに見えるのが三本樅と思われる。 | |||||

|

|

|||||

| 一の滝、住宅のすぐそばにあり絶景。いつの頃からかこの近くに、この落差を利用し水力発電を行った跡らしい構造物も見られた。夜間の照明用やラジオの電源として使ったのだろう。 | 更に150mも行くと左手の小高い所に慰霊碑がある。昭和11年9月11日、11名が犠牲になった「水害遭難死者精霊位」の慰霊碑で、その中には朝鮮からの労働者もいた。またここはここの集落の火葬場でもあったという。 | |||||

|

|

|||||

| ここから道は橋を渡り対岸へ続く。桁の幅は約60センチ幅が間隔をおいて2本掛かっている。谷底までは約10m、恐怖の鉄道橋だ。草などに足を引っかけ転ばないよう進む。 | まるで亡霊のように突然現れる橋脚群、軌道敷跡は橋を渡ると一度下流側に曲がり、大きくUターンして奥へと続いている。 | |||||

|

|

|||||

| すぐに現れる支流に掛かるもう一つの橋桁、これも気持ちの良い橋とは言えないが先ほどの橋よりマシ。(先に女房を渡らせてみる) | あちこちで見られる大きな切り株が、巨木の森を髣髴させる。 | |||||

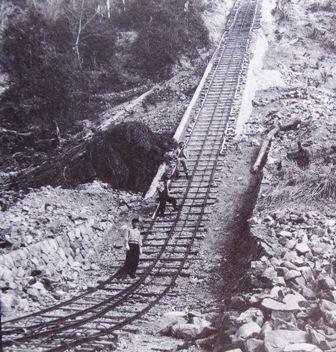

・・・・ 土砂崩れにより埋まったレールは回収されずに、今も所々に残る。 右、写真は当時のインクラインの様子、つるべ式に空車を引き上げ、同時にブレーキをかけながら荷を積んだ台車を下ろしたという。中央部が複線になっておりそこで離合する。 →インクライン下部の石積みの様子から第3インクラ(新インクラ)と呼ばれる箇所と思われる。(N34°22’53” E131°49’29”付近)インクラインは通称インクラと言っていた。標高差は推定180mほどにもなる。 |

|

|||||

おもしろをなぁけぇ戻る |

||||||

|

|

|||||

| 第3インクライン上部に続く石積みの様子、角度は推定30°ほどだ。ここにはまだ錆びていないワイヤーも見ることが出来る。 | 第3インクライン下部、上画像の現在の様子、石の目印が歩道入り口の位置を示している。道はインクライン跡の左側をジグザグに上っていく。 | |||||

|

|

|||||

| 第3インクライン上部に今も残る構造物跡。ワイヤーの巻かれるエンドレスドラムと制動装置があったのだろう。 | 残されたワイヤー、直径はライターの幅と同じ径24ミリ。トロッコはこのワイヤーで制動されながら下げられ、同時に空車が上がってくる。 | |||||

第3インクライン(新インクラ)跡を過ぎ少し行くと支流の谷を横切る。この谷は中ノ谷と言われ、この奥には右画のような滝も見られ、また「馬の背」と言われる痩せ尾根などあり、修験者山伏の修行の場でもあったにちがいない。 先ほどの第3インクラインは上部で緩やかにこの谷に向かい軌道が敷かれている。 また、現在でも鈴ノ大谷山(1036m)へ登るインクラルートとして知られ、尾根づたいに鈴ノ大谷山山頂へ到達することができる。 |

|

|||||

|

|

|||||

| 軌道敷跡に落ちていた部品、トロッコのブレーキあたりの部品のようだ。 | 支流の中ノ谷を横断し少し行くと現れる石積みの谷止工、まるでコンクリート製のブロックの様に石を切り積まれた石積みは見事! |

|||||

|

|

|||||

| 中ノ谷を渡り70mほどの所、木地屋原と呼ばれる場所、木地師の住居があったのだろうか? | 谷止工から200m遡ると軌道跡が無くなる。ここで対岸に渡る。きれいな谷だが本流にはゴギはいない。乱獲で絶えたのかもしれない。 | |||||

|

軌道跡は本流を渡り右岸(下流に向かい右側)にその姿を現す。ここは五輪原とも言われあちこちに墓石があったと言うことだ。木地師の墓というが未確認。 大きく下流側にあるオシガタニを越えさらにUターンして第一インクラインへと向かう。 ←ここ支流オシガタニあたりは広くなだらかな場所、かつてまだ小さく伐採を免れたであろう樅の木の大木があり、かつての森を想像させてくれる。 ←左は大きく成長した樅(モミ)と赤松の大木、その中の一番大きいものは胸高周囲約3.7mのものも見られた。 ↓大きくUターンする中に、かつて三本杉と言われるシンボル的な巨木があったと言う。今も残る切り株は直径2.2mほどのもの。巻き尺が周囲と直径を表す。 ・・・・・  ここのオシガタニの本流との合流するあたりも、見事な石積みが見られる。優秀な石工が遠くから集められ工事が行われたと聞く。 |

|||||

|

|

|||||

| 第一インクラインの石積み、谷を越えかすかに向こうの石積みが見える。インクラインは作られた順番に第一、第二、第三となっている。 | 第一インクライン上部から150m付近にある最大の難所、一度ロープで谷に降り、谷をはい上がり岩をまく、V字渓谷で他に方法がない。 | |||||

|

|

|||||

| 熊穴と呼ばれている。難所を越え400mほど行った右にある岩の下、穴は谷側からでないと見られない。(柿木村誌一巻172ページにも記載)これ以上の接近はもしもお休み中だと危険です。 |

熊穴から約170m進むと軌道跡は進行方向左から右側へと渡り、奥へと続く、更に300mほど入ると第二インクライン跡、ここのインクラインも複雑だ。対岸に渡った所に降りてくる仕組みだ。狭い場所での工夫なのだろう。画像は第二インクライン上部の構造物跡。 | |||||

|

|

|||||

| 伝法寺原、伝法寺があったと言われる平坦地、何度も訪れた所だが寺の痕跡は見たことがない。200年の歴史も埋もれてしまったのかも知れない。 | 間伐が行われていた造林地の木立越しに見える巨木、切り倒しても運び出す方法が無く、そのままにしたという檜の巨木(当時関係者の話)。 | |||||

| 軌道はさらにここから約500m上流まで伸びていた。(最終点はN34 °23’46.7” E131°50’15.9”付近) | ||||||

|

||||||

|

|

|||||

|

||||||

提供していただいたその他の貴重な写真 |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

| kappe | ||||||