このように、銀河の衝突はあちらこちらで見られ、galactic cannibalism(銀河の共食い)とよばれています。銀河同士が衝突を繰り返していると、将来的にはすべてが一つの巨大な銀河となるのかもしれません。ビッグバンから生まれた宇宙はどんな姿になるのでしょう?

最後は、「ステファンの五つ子」です。 昨年(2022年)、James Webb宇宙望遠鏡が始動した際にお披露目された画像の一つでした。 そのニュースを見て早速挑戦したのが右の写真。5つの銀河のうち、下のNGC7320は他と距離がまったく違っていて、たまたま一緒に見えるだけです。驚くべきことは、NGC7318のAとBとはまさに今(と言っても光が届くのに3億年経っていますが)、衝突しているのです。さらにそこに隣のNGC7319が引き寄せられているというのです。 複数の銀河が融合しあっている貴重な場面です。

カラス座のNGC4038/4039は、アンテナ銀河(英語で触覚の意)と呼ばれる銀河です。2つの銀河が衝突じ始めているところで、もはや渦巻の形を喪失しています。衝撃で飛び出した恒星やガス、塵が2本の長い触覚を形成しています。数億年先には合体が完了して、一つの渦巻になると予想されています(下左)。

アンテナ銀河の隣にあるNGC4027は1つの銀河ですが、形が崩れ、腕が1本しかありません。勾玉のようにも見えます。英語ではCocoon(まゆ)星雲と呼ばれています。過去に銀河が衝突してこんな姿になったと考えられています(下中央)。

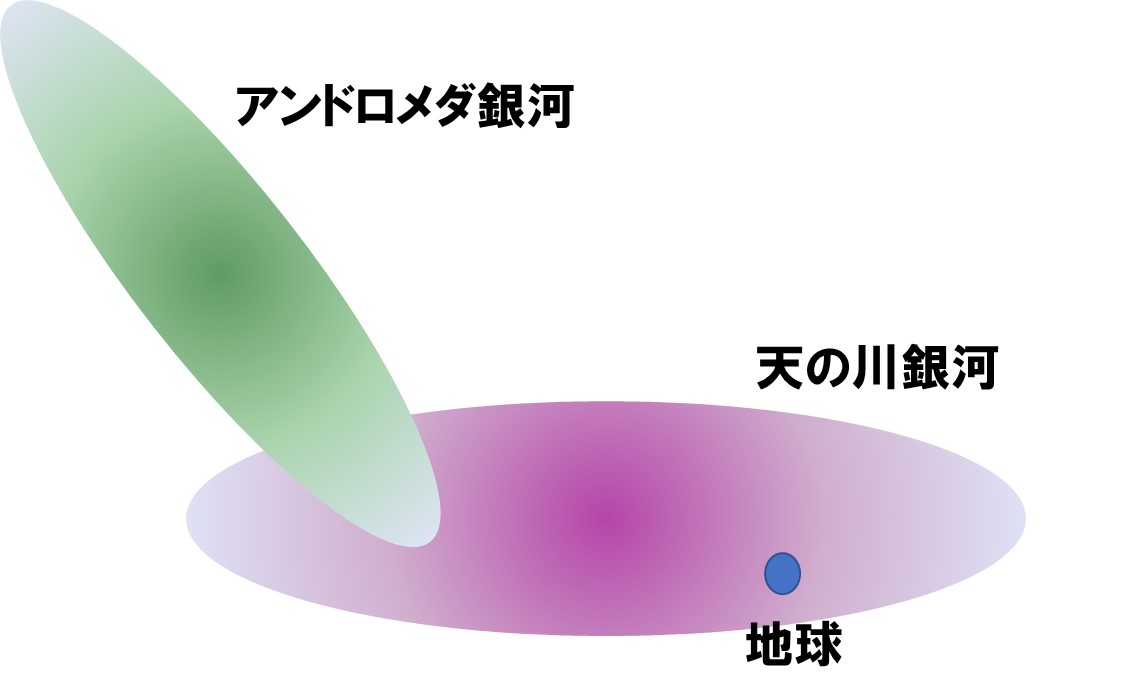

ミルコメダ (Milkomeda: Milkey + Andromeda)

アンドロメダ銀河は、現在地球から250万光年の距離にあり時速40万キロで我々の天の川銀河に近づきつつあります。このままいくと、45億年後には、両者が衝突することになります。そのシミュレーション動画

( https://www.youtube.com/watch?v=J9iM115uaJY )がよくできているので、是非ご覧になってください。

銀河の衝突と言っても、星と星の間が離れているので、車と車がぶつかるのとは違います。お互いの(銀河全体としての)重力によって惹かれあい、すり抜けながら、最後には一体化するのです。そのような銀河の姿があちこちで見られるので、アマチュア用の望遠鏡で捉えた代表的なものを挙げてみましょう。皆さんもいつか機会があったらチャレンジしてください。

様々な衝突過程の銀河

りょうけん座のM51は「子持ち銀河」と呼ばれる銀河で、隣の小さな銀河と手を携えています(右写真)。ネット上のHubble宇宙望遠鏡の写真では、腕の中にたくさんの星が形成されている様子がわかります。

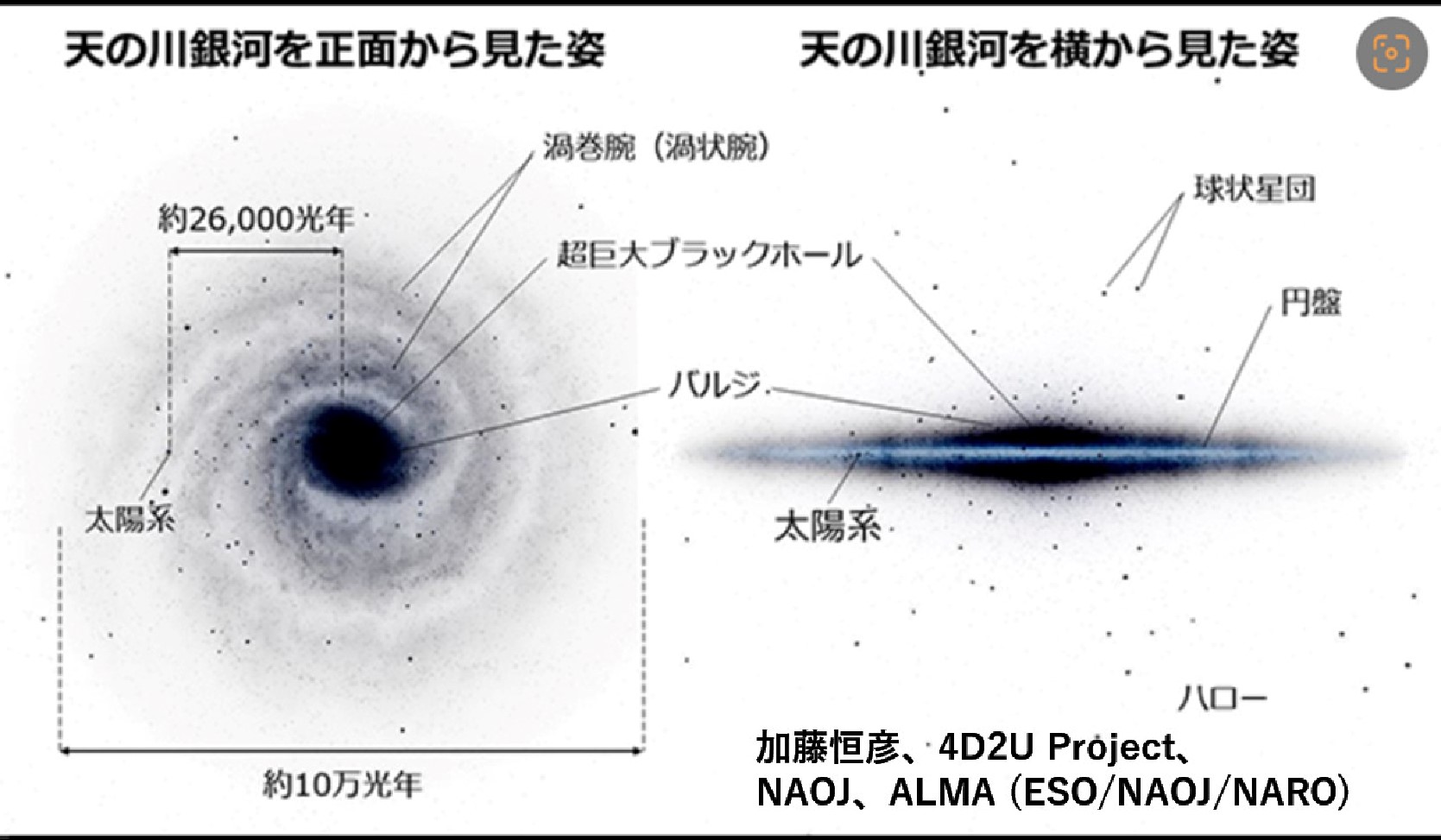

天の川銀河

私たちの地球/太陽系が属するのは天の川銀河です。 直径が10万光年の巨大な渦巻です。厚さはおよそ2000光年しかありません。この厚さの部分が天の川として見えるわけです。 地球は銀河の中心からおよそ3万光年離れており、東京中心の日本地図で考えると、島根県にあるといったところでしょうか。 いくつかある銀河の腕のうちのオリオン腕と呼ばれる腕の中にあります。有名なオリオンの大星雲が肉眼でも見られるのは、この腕の中の1300光年という近いところにあるためです。そして、地球が太陽の周りを回る(時速1万km)ように、太陽系も銀河の中で高速(時速80万km)で回転しているのです。 人は加速度は感知できますが、低速だと動きを感じられないのですね。

銀河の共食い