| |

|

|

| |

探訪日: 2015年12月13日 |

|

| |

天文二十三年(1554)陶晴賢の武将、江良弾正、端土太郎は周防山代方面から侵入し萩尾城を攻め、さらに五郎丸城をおとし朝倉の羽生城を攻める。激戦の末城主吉見弾正は討たれた。

城跡の南西方向300mのピーク(標高441m)にも足を運んでみたが、そこにも狭いながら人為的に切削したと思われる平地があった。見張り台でもあったのではないかと感じた。

このあたりの地形は城跡南東は急峻で崖のような地形だが北西に広がる緩やかな斜面は広大でかつては牧場だったとも言われている。ここに数十年前林道が付けられ、縦横に作業道が入り、椎茸栽培が行われたと聞いた。作業道の一部は羽生城直下まで付けられていた。 |

地図上の赤い線は探索途中から帰路の軌跡 |

|

| |

|

|

←

七日市から朝倉に続く道から見た羽生城跡の遠景、城跡から広がる裾野は広大で、中世には軍馬を育てる牧場だったと言われている。そこは近年まで採草地だったと地元の人は言う。

|

|

| |

|

|

←

羽生城直下の曲輪と言われる箇所、上部の切削した平地を取り囲むようにほぼ一週していた。

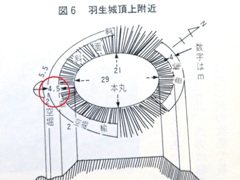

六日市町史に見る羽生城の図、図上赤い丸印の場所を撮影。 |

|

| |

|

|

←

城跡は切削された平地だが意外にせまい気がする。

(N34°22’32.08”E131°54’24.57”) |

|

| |

|

|

←

眼下に見える町は七日市、また能美山城趾・政国城跡も展望でき、遠くの山は津和野へ続く長崎新道の峠、また古道(ふるみち)と言われる道の峠も見ることが出来る。

さらに南方には五郎丸城・脂月城・その他の城も立木がなければ見えるのだろう。

この羽生城跡、当時はおそらく立木は切られ360°が見渡せる場所だったと想像できる。

そのような意味での重要性の高い城だったのかも知れない。

|

|

| |

|

|

←N 34°22’44.40”E131°54’01.71”

裾野の羽生集落近くにある、「玄蕃様」と言われている五輪塔・宝篋印塔。

五輪塔と宝篋印塔の各部が正しく重っていない。

(羽生城はかつて上領玄蕃の城だった。江良・端土軍が攻めた当時は吉見彈正が住む。)

|

|

| |

私の趣味なのかそれとも悪癖なのか、各地で聞き取りをするが残念ながら「今は亡くなったが、あの人なら知っていただろう」と言う言葉をよく聞く。20年も以前なら多くの貴重な話を聞くとこが出来ただろうと残念でならない。

|

|

|

| |

|

|