VFシリーズ

代表的な機体VF-1の愛称にちなみ、その他のバリエーションも含め、総称として「バルキリー」と呼ぶことが多い。

平均レベルの性能で操縦者の技量や使用環境を問わず、機体設計の自由度が高く汎用性に優れた多目的戦闘機である。

大気圏外での活動に適した宇宙機、ステルス性を重視した特殊任務機、ハイ・ロー・ミックス構想に基づく低コストの軽戦闘機など目的別に特化した機体も開発されている。また、可変戦闘機の弱点である攻撃力を強化した可変攻撃機や拠点攻略戦用の可変爆撃機といった派生種もある。

他には実験機や試作機、個人用のカスタム機、民間用レジャー機なども登場する。

アメリカ軍用機の命名法をモチーフにして、各機体には型式名とペットネームが付けられている。

表記は任務記号/-/設計番号/シリーズ記号/ペットネームの順。

- 任務記号

- 任務の種別をあらわす英字。統合軍の記号ではVFは可変戦闘機 (Variable Fighter) 、VA は可変攻撃機 (Variable Attacker) 、VBは可変爆撃機 (Variable Bomber) 、VTは可変訓練機(Variable Trainer)、VEは可変偵察機(Variable Elint)、VF-Xは実験機 (Variable Fighter eXperiment) 、YFは試作可変戦闘機をあらわす。

- 設計番号

- 何番目のモデルかをあらわす数字。統合軍可変戦闘機では2008年から2059年の間にVF-0からVF-27までナンバーが進んでいるが、欠番や設定のみという機体もある。VF-3000やVF-5000に付けられた四桁の数字は軍事メーカー内で開発セクションが異なるというイメージ。

- シリーズ記号

- 仕様や生産区分をあらわす英字。機体ごとに差異はあるが、おおむねA・B・C型が量産機、S型が指揮官機、D・T型が複座練習機、E型(VF-17以降は任務記号の前にR)が電子戦機、G型が精密射撃機といったパターンがある。

- ペットネーム

- 制式採用機に付ける公式の愛称。

可変戦闘機(VF)

統合軍(量産機)

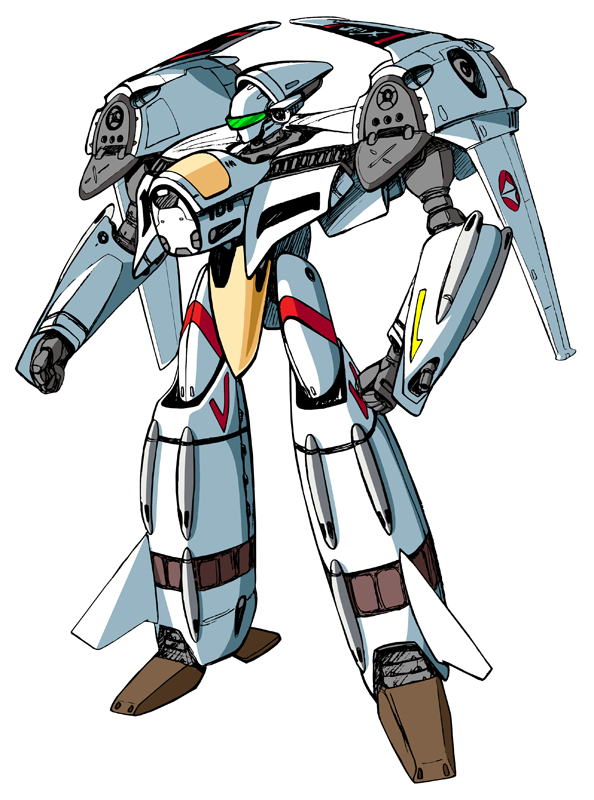

- VF-1 バルキリー

- (開発:ストンウェル/ベルコム他)

- 型式:A、B、D、J、S、VE-1、VT-1

- ゼントラーディ軍との第一次星間大戦において活躍した地球統合軍(後に新統合軍)の主力戦闘機。航空機型のファイター、鳥型のガウォーク、人型のバトロイドの3形態に変形する可変戦闘機(Variable

Fighter=VF)シリーズの初代量産機であり、優れた汎用性・発展性により傑作機として高く評価されている。優れた汎用機として、可変戦闘機の代名詞的存在となる。

- VF-1AはYVF-1Aを基に、尾翼翼面積を増した制式採用型。一般兵士用として各社が並行生産した量産型。FASTパックは従来型航空機の燃料を、宇宙空間で必要となる推進剤に置き換えた追加装備。一般的には「スーパーパーツ」という別名で呼ばれる。

- VF-1Jは新中州重工がライセンス生産の際、A型の火力不足を補うため頭部ユニットを九星重工製の武装強化型へと換装したタイプ。元々はA型同様通常量産機だが、生産地区が限られていたため配備数は少なく、主に小隊長機、エースパイロット機として運用されることが多かった。GBP-1S(プロテクター・ウェポンシステム)は陸戦における装甲の脆弱性、及び必要以上の高出力といった問題点を解消すべく開発されたバトロイド形態用の全身装甲兵装システム。これらを装着した状態は「アーマード・バルキリー」と通称される。この状態ではバトロイドのみに形態が固定されるため、変形は不可能。初期はアーマード・バルキリーに換装可能なのはJ型のみであったが、後には複座型を除くほぼ各型に対応可能なように改良がなされた。

- VF-1SはJ型と同様に、ノースロム社がライセンス生産で試みた性能向上タイプ。エンジンを推力向上型FF-2001Dに換装。コスト面で少数生産に限られたため、中隊・大隊クラスの指揮官機として使用される。VF-1S用FASTパックは従来型のFASTパックに2連装ビームカノン搭載した武装強化タイプ。高価で取り扱いが難しいため、S型(隊長機)しか使用を許可されない。ストライクバルキリーとも呼ばれている。

- VF-1Dは可変戦闘機への機種転換用に改修された複座型訓練機。

VF-1S(FASTパック) VF-1J

VF-A(FASTパック) VF-1D

VF-1J (GBP-1S)

- VF-1X-plus

- 2020年代、既に旧式となったVF-1を新技術でアップデートした機体。エンジンをFF-2079Jに換装し、アビオニクスや機体一部の材質も改装された。最高速度はM3.05(高度10,000m)、M4.28(高度30,000m以上)へ向上したが、機体性能はFASTパック装備でようやく当時の標準機VF-11に並ぶほどでしかない。

- VF-1X++ ダブルプラス

- 2057年に新星インダストリーがVF-1X-plusを改良し、少数生産した機体。機体強度が向上しつつも軽量化を実現している。VF-1は2050年代でも払い下げられた機体の台数が多いため、素性を隠すために特務部隊などに需要がある。

- VT-1 オストリッチ

- ノースロム社が生産したブロック5以降に対応した非武装複座型訓練機。空戦能力を要求されないため、機首や翼面形状、背部ブースターパックの畳み方が異なる。主翼翼端には姿勢制御スラスターを追加。大気圏外ではプロペラント容量を増した専用スーパーパックを装着し、その場合の愛称は「スーパー・オストリッチ (Super Ostrich)」。

- VE-1 エリントシーカー

- VT-1と同型の複座型バルキリーにEWAC (Eary Warning And Control) システムを搭載した早期警戒管制機。長距離偵察を行い、大型レドーム、通信アンテナ、強力な各種センサーなどで味方機への管制、誘導等を行う。マクロスの主砲射撃をサポートするほか、電子戦機としても活動する。愛称は「エリント・シーカー

(Elint Seeker)」。第一次星間大戦から50年が経過した2059年には民生用として使用されている。

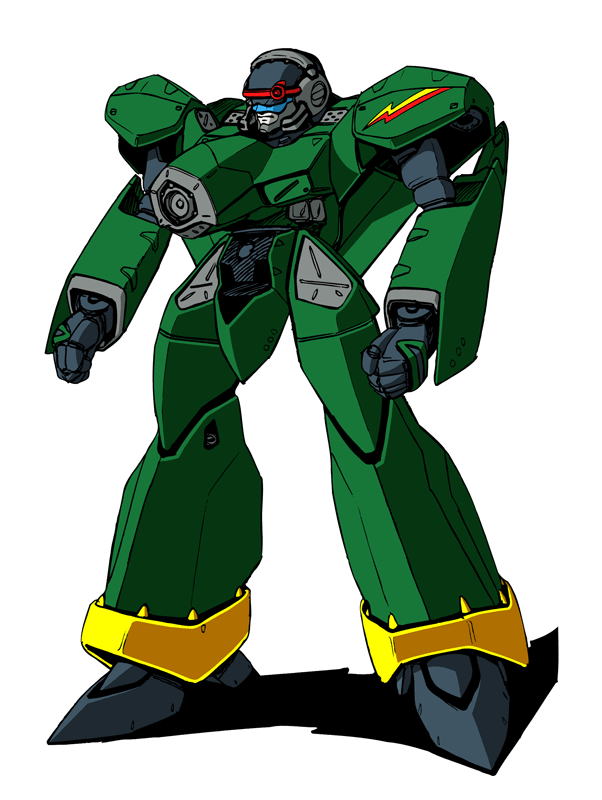

VF-4 ライトニングIII

(開発:ストンウェル・ベルコム)

型式:A、B、C、D、S、SL、G

VF-1の後継主力機。VF-1で不足していた宇宙戦能力を強化した機種。ただし、大気圏内性能では逆に劣っていたため、完全代替とまでは至らなかった。

主に宇宙移民船団の護衛機として配備された。

- VF-3000 クルセイダー

- (開発:ストンウェル・ベルコム/新中州 )

- VF-1をベースに、機体の大型化と変形機構の改良を試みた機種。通称「ストレッチバルキリー」。少数生産に止まったが、コンセプトはVF-5000に継承された。

- VF-5000 スターミラージュ

- (開発:新星インダストリー )

- 型式:B、G、T-G

- 大気圏内での空戦能力と、ステルス性向上を目的に開発された機種。生産及び運用コストの低さから、VF-4に代わる主力機として配備された。G型、T-G型は、第一線を退き、辺境惑星の警備隊へ回された機体である。

- VF-5

- 移民惑星で使用された低コスト宇宙機。設定のみでデザインは存在しない。

- VF-9 カットラス

- (開発:ゼネラルギャラクシー )

- 移民惑星用の軽戦闘機。大気圏内での運動性に優れは、後のVF-19(YF-19)のコンセプトへと繋がる。

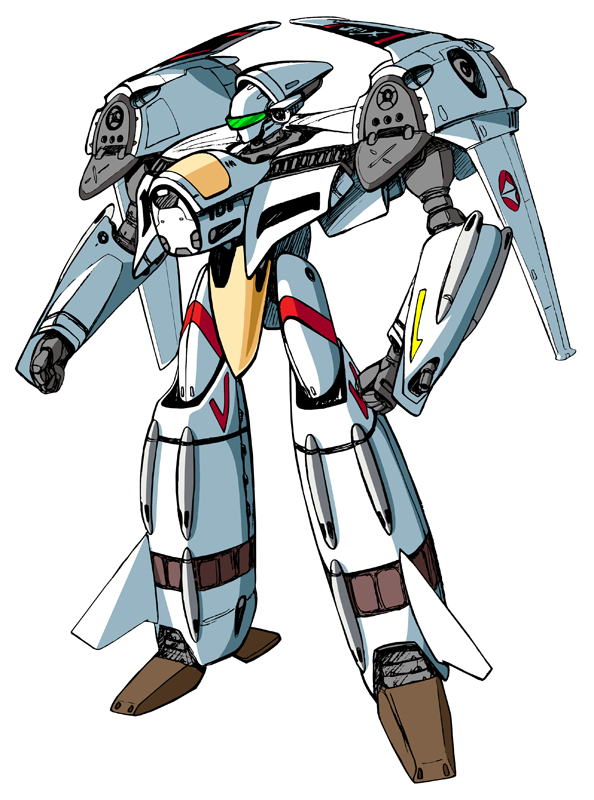

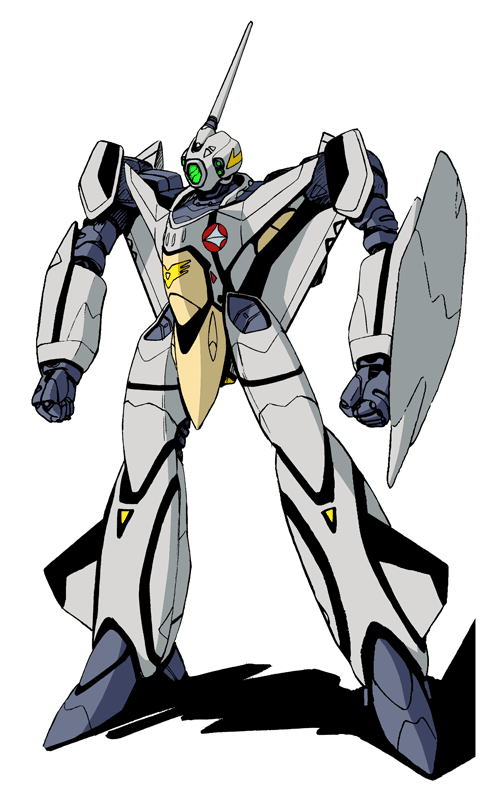

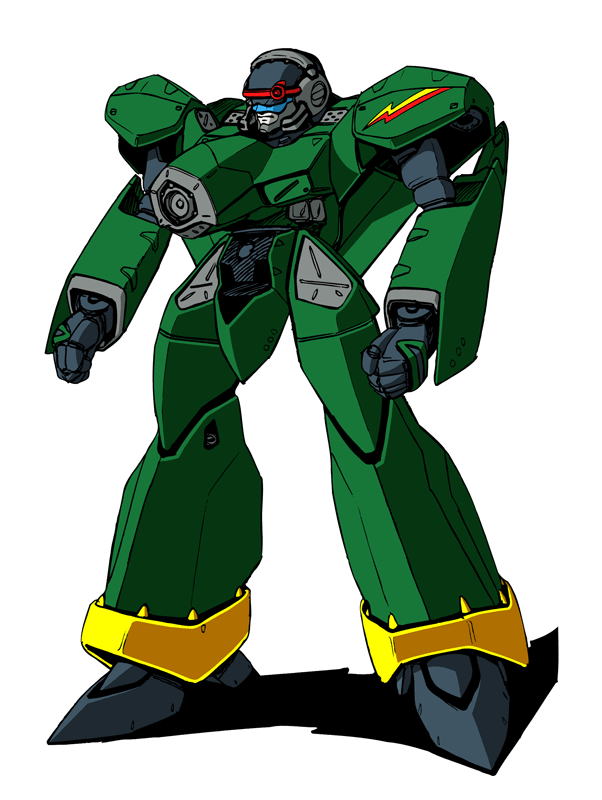

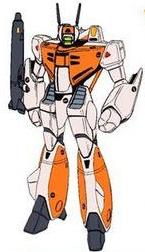

- VF-11 サンダーボルト

- (開発:新星インダストリー)

- 型式:A、B、C、D、D改

- VF-1以来の汎用機。主力機として多数配備され、多くのバリエーションを生んだ。ちなみにこのモデルより以降は頭部(機銃)はファイター時機体上部にある。

- VF-11BはA型のエンジン推力を向上させた改良型。この型にてメーカーの量産体制が整い、主力機として大量に生産、配備されている。

- VF-11CはB型の改良型。2040年代、前線部隊から順次機種転換が進められた。バトロイド時のコクピットカバーや専用ファストパック以外、B型との外見上の変更点は判別しづらい。ガンポッドの銃剣はコストの問題から省略されており、結果近接戦闘能力は低下している。ファストパックを追加装備したVF-11Cは「スーパーサンダーボルト」とも呼ばれる。APS-11

アーマードパックはGBP-1S アーマードバルキリーを凌ぐ耐弾性、重武装から「フルアーマード・サンダーボルト」と呼ばれる。バトロイドの全身を覆う脱着式装甲に大量のミサイルが内蔵され、両肩の連装ビーム砲計4門、専用の長砲身高貫通型ガンポッドなども使用する。腕部の大型シールドはリアクティブアーマー仕様。

- VF-11D改はマクロス7船団の音楽部隊ジャミングバーズが使用する機体。ジャミングバーズ隊員は操縦技術を持たない民間人のため、前席に統合軍パイロットが搭乗し操縦、二重キャノピー構造の後席にジャミングバーズ隊員が搭乗する。大気圏内外両用のサウンドブースターポッドを装備している。

VF-11B VF-11C(スーパーパック)

- VF-11D改 VF-11C(APS-11 アーマードパック)

- VF-11MAXL

- エンジンを次世代型の熱核バーストタービン(VF-16のエンジンを流用)に換装し、機体の大型化、カナード + 大型デルタ翼の採用など大幅な改良が加えられた。パイロットの個性に合わせて作られるいわばオーダーメイド機であり、統合軍全体で10数機しか生産されていない。機体により垂直尾翼を持つVF-11MAXLも存在するとされる。

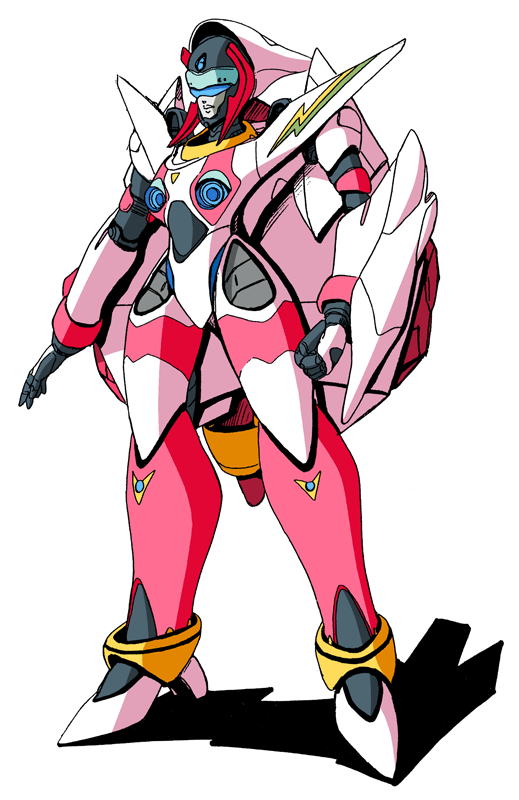

- VF-11MAXL改はマクロス7船団が対プロトデビルン用に編成した民間協力隊「サウンドフォース」に配備された特注機。ノーマルのMAXLから最大の変更点は、より女性的にアレンジされた体型と極端に擬人化されたフェイス部。

- VF-11MAXL

VF-11MAXL改

- VF-14 ヴァンパイア

- (開発:ゼネラルギャラクシー )

- VF-4の後継機。VF-11との主力機争いに敗れたが、機体強度の高さと長距離航宙能力から、宇宙移民船団や調査隊で使用された。

- バロータ軍にバロータ星調査隊所属の機体が改造されたのがFz-109 エルガーゾルンである。

- Fz-109Aは一般兵用の標準機。

- Fz-109Fはエンジン出力、武装を強化した指揮官仕様機。

VF-14

Fz-109F Fz-109A

- VF-16

- (開発:L.A.I )

- 型式: XL

- 2030年台後半にマクロス・フロンティア船団のL.A.I社が開発したとされ、2059年のバジュラ本星決戦にも参加している。VF-16の次世代型熱核バーストタービンエンジンが流用されたのがVF-11MAXL。

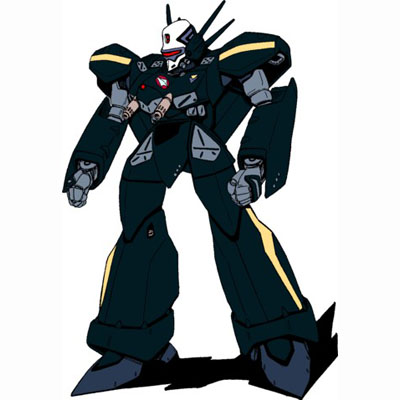

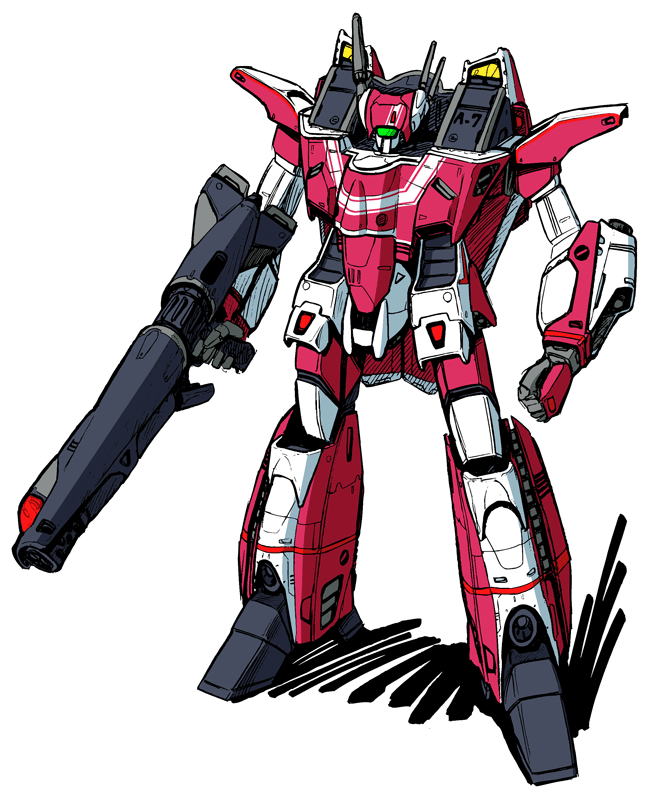

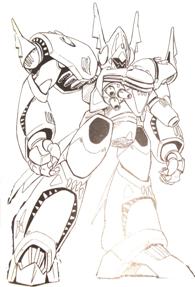

- VF-17 ナイトメア

- (開発:ゼネラルギャラクシー)

- 型式:A、C、D、S、T、T改

- ゼネラル・ギャラクシー社が開発した、特殊作戦機。通称「ステルスバルキリー」。パッシブステルス性、エンジン出力、火力に優れている。航空力学的に難のある機体形状だが、主に大気圏外で運用されるために問題視されない。大気圏外では高い機動性を発揮する。

- VF-17DはC型に当初予定のFF-2010X型エンジンを搭載した標準型。171型の登場まではシリーズ中最も生産数が多かった。

- VF-17Sは少数配備の指揮官機。D型のエンジンをベースに材質等の改良を加えた特製エンジンを搭載し、ノーマルの約10%増しの推力を発生する。

- VF-17T改はマクロス7船団所属の民間協力隊「サウンドフォース」に配備された特別機。T型をベースにエンジンをS型と同じFF-2010X型に換装してある。

VF-17S VF-17D

VF-17T改

- VF-171 ナイトメアプラス

- (開発:ゼネラルギャラクシー )

- 型式:一般機(型番不明)、スナイパー仕様(型番不明)、RVF、EX、RVF-171EX

- VF-17をベースに、コスト削減、操縦性・生産性・大気圏内運用能力の向上を実現した改良機。基本性能は低下しているが、ピンポイントバリアシステムの装備により防御性能・格闘性能は向上している。ゼネラル社としては初の統合軍主力可変戦闘機の座に就いた。

- VF-171EXはVF-171を対バジュラ用に改修した機体。メインエンジンをVF-19Fと同型のFF-2550Fに換装し、従来の17系全てを凌駕する機動性を発揮する。この変更によりパイロットへのG負荷や操縦難度が増したため、VF-25などの最新鋭機に採用された「EX-ギア・システム」をコクピットに導入している。

- RVF-171はイージスパックを装備した偵察・早期警戒仕様機。遠距離観測用の無人偵察兵器であるBAポッドを遠隔操作できる。フォールドブースターを装備することも可能。

VF-171 VF-171EX

RVF-171

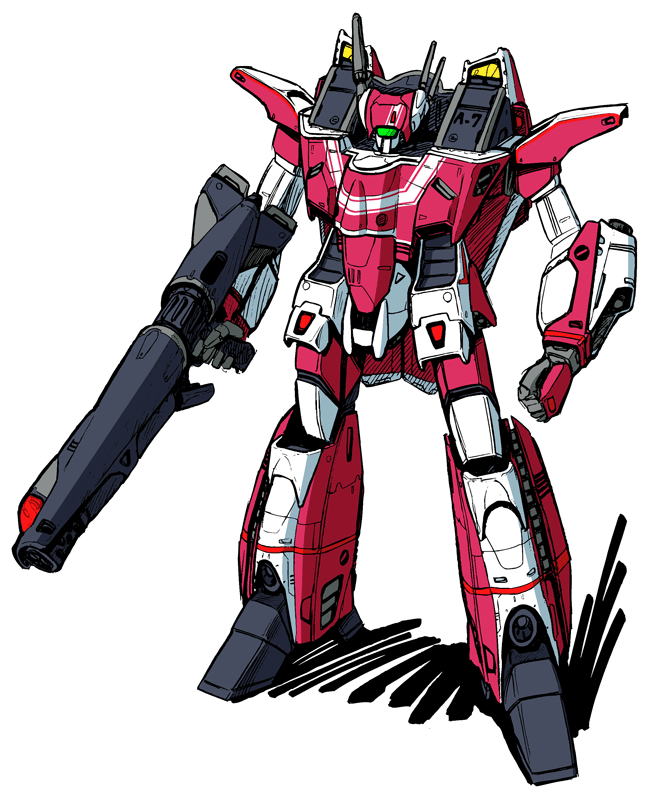

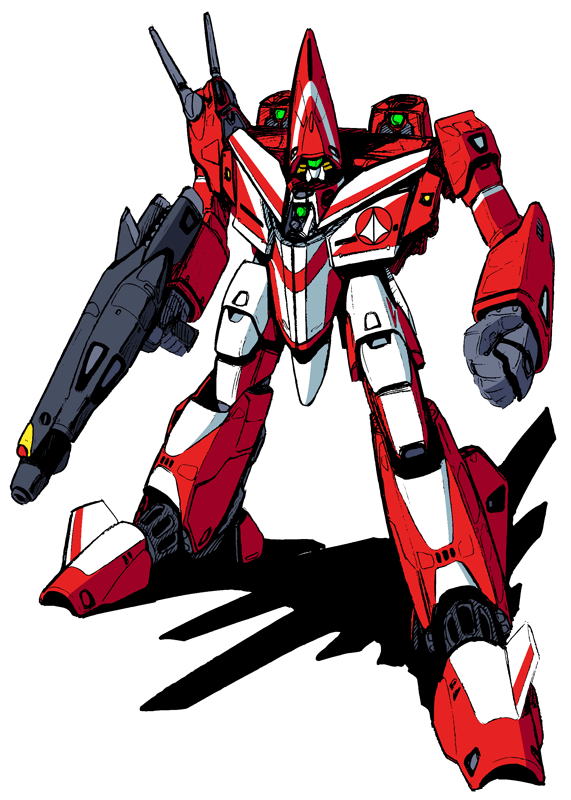

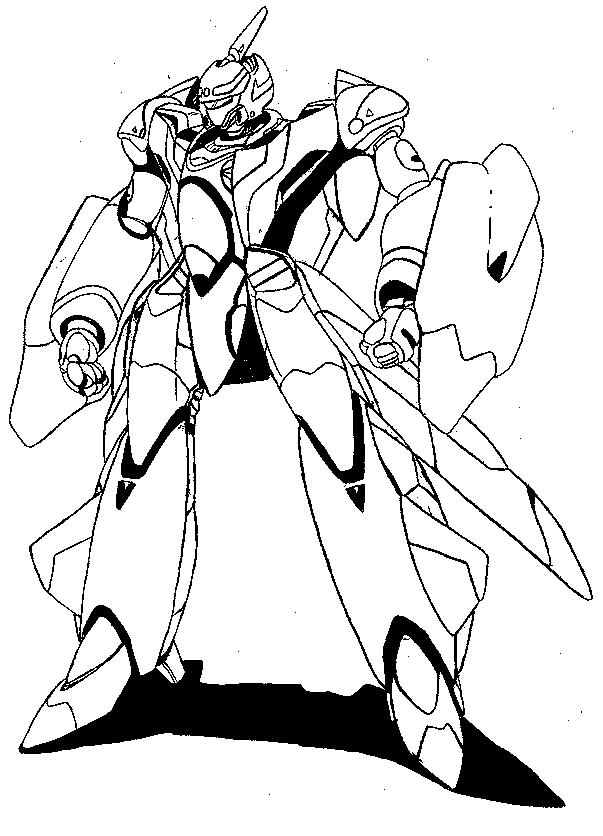

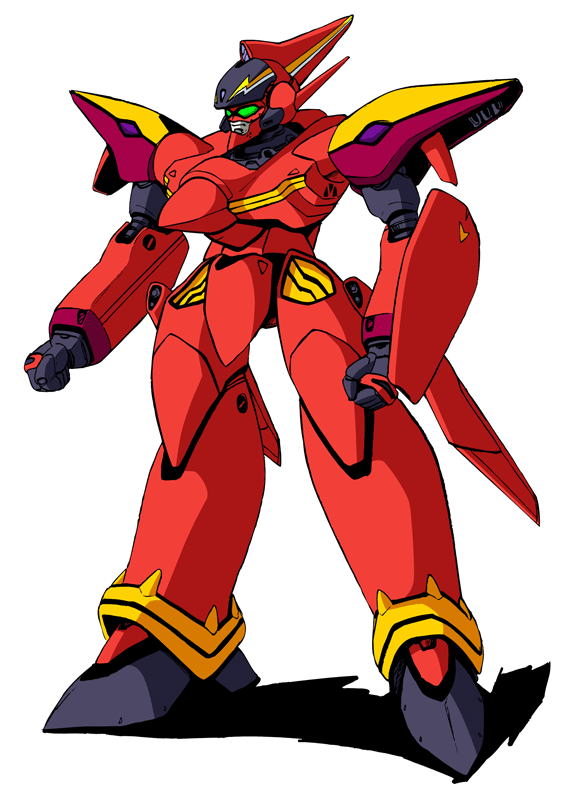

- VF-19 エクスカリバー

- (開発:新星インダストリー )

- 型式:A、C、改、F、P、S、E

- VF-11に次ぐ主力機として配備された機体。試作機YF-19は前進翼による高い運動性能が売りだったが、量産型では一般兵が扱えるよう機体が大幅に改修された。

- VF-19Fは本格的な量産移行モデル。搭載エンジンはFF-2550Fに換装。可変機構は共通だが、カナード翼、ベントラルフィンといった空力デバイスが撤廃され、より宇宙戦を重視した仕様となっている。

- VF-19SはF型をベースとした指揮官機。エメラルドフォース隊の隊長機として配備された機体。搭載エンジンはFF-2550J。頭部に小口径ビーム砲1門と対空レーザー機銃4門を装備する。F型とS型については、エクスカリバー以外にブレイザーバルキリーという通称も存在する。

- VF-19Aは2041年に就役した最初の型式。ゴーグル下のカメラアイの方式が異なるなど、細部に違いはあるものの、基本的にはYF-19とおおむね同一形状である。ピーキーな操縦性もそのまま受け継がれているため上級パイロット用の特殊作戦機として使用されている。

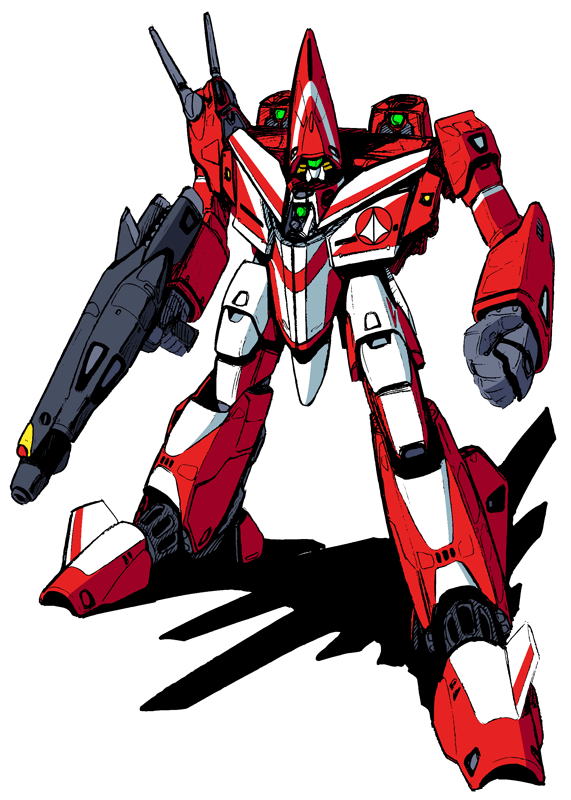

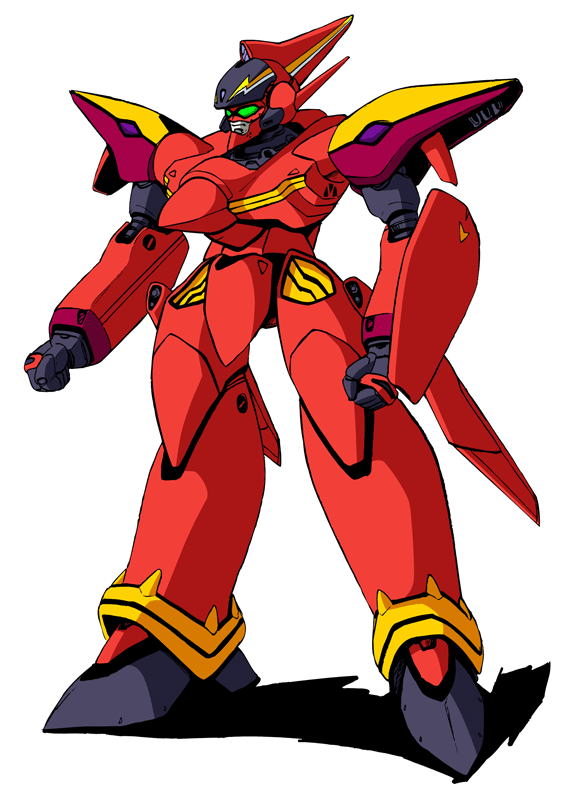

- VF-19改はマクロス7船団で活動中のロックバンド「FIRE BOMBER」に所属するボーカリスト熱気バサラが搭乗するカスタム機。VF-19Fを基にした機体だが、本機の調整はYF-19やVF-19Aな機体特性に近いものにされており、操縦者には高い技量がもちろん求められる。その燃えるような真っ赤なカラーリングにちなみファイアーバルキリーの通称で呼ばれる。

- VF-19Pは辺境の惑星ゾラの銀河警備隊に1機だけ導入評価用に配備された新型機。VF-19Fから開発をしているためにVF-19FやVF-19Sのボディとほとんど同じ形状だが、前進翼のデルタ翼からVF-19改の様な通常の前進翼に戻されているために、VF-19Pの全体的形状はVF-19改にかなり似ている。そしてカナード翼や脚部にベントラルフィンが設置されている点などはYF-19やVF-19Aとの類似点も見られる。それによりYF-19やVF-19Aと同等に高性能だが扱いの難しい機体になっている。

- VF-19EはVF-19EFの元になったとされる機体でVF-19の最終形とされている。

VF-19F VF-19S

VF-19A VF-19改

VF-19P

- VF-19ADVANCE エクスカリバー・アドバンス

- 通称「イサムスペシャル」と名づけられており、S.M.Sマクロス・クォーター級クレイジー・ホース所属の機体。YF-19のピーキーな特性をそのまま再現してあり、搭載AIもYF-19のものが流用。YF-19やVF-19Aと似た形状で機体色も自らがテストパイロットを務めていたYF-19に準ずる。2050年代後半の技術による性能向上が行われており、本来のVF-19用のスーパーパックに加え前進翼にVF-25用スーパーパックから大型ブースターを流用、肩部に新規のパーツが装着されている。機体はVF-19E型をベースにA型のパーツを寄せ集めて組上げた「YF-19レプリカモデル」でYF-19に近い空戦プログラムを入手して組み、VF-25用のスーパーパックは能力不足を補うため装着している。

- VF-19EF カリバーン

- VF-19Eのモンキーモデルで、ペットネームはカリバーン。マクロス・フロンティア船団などのVF-19Eの量産を企図した船団に対して地球本国が高性能機の輸出を露骨に渋った。そのためにVF-19Eのモンキーモデルのデータからフロンティア新星とLAIの共同開発という建前で制作された機体である。VF-19Eのモンキーモデルであるために当初のデータではいくつかの機構にもリミッターがかけられていた。VF-19Eの機体管制AIやセンサー系は情報開示されておらず機体管制AIやセンサー系などは、フロンティアの独自開発である。

- VF-19ACTIVE ノートゥング

- VF-19EFを元に、データ収集用実験機としてS.M.SがLAIから委託を受けて試験運用を行っている機体。ACTIVEは「Advanced Control

Technology for Integrated Valkyries:先進制御技術統合可変航空機」を意味する。翼端へ装備された可変型ウィングレットは、かつてYF-21に装備されたOTM自由変形素材が使用されており、空戦のあらゆる局面に応じて翼断面や翼型を変化させる。ただし、正式なBDIシステム(脳波操縦システム)やインプラントに頼ることなくこのように複雑な操縦系統をコントロールする技術は未だ発展途上であり、乗りこなすにはハイエンドAIの支援とEXギアによる直感的なインターフェース(簡易BDIシステムなども)、そして熟練パイロットの手腕が必要不可欠で、乗り手を選ぶ機体となった。本機の生産機数は極めて少なく、2058年のバンキッシュレースに投入されたのも、さらなる次世代型可変戦闘機開発のためのデータ収集の一環であると考えられている。

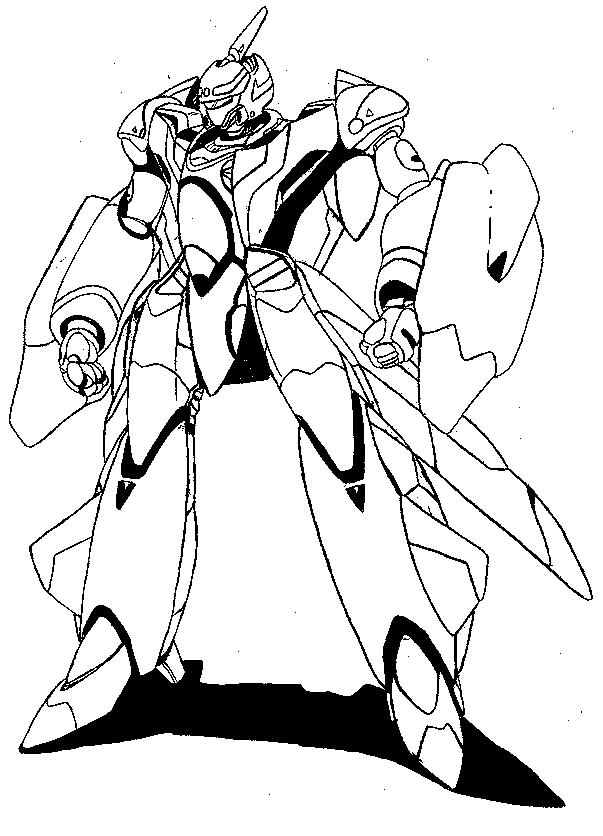

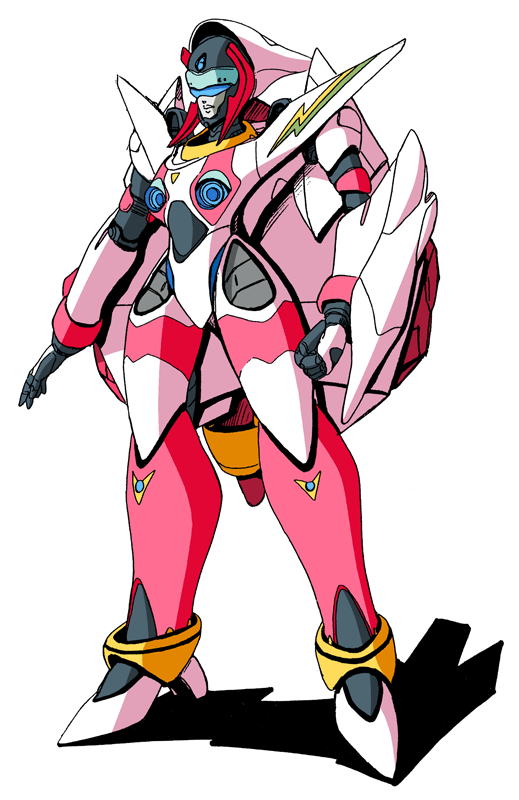

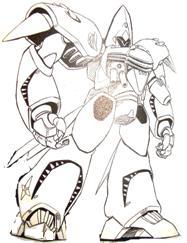

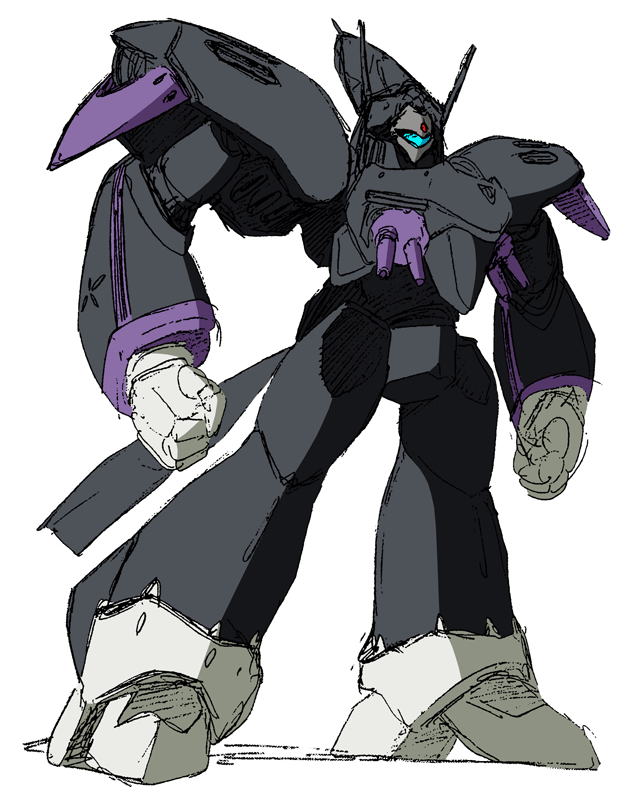

- VF-22 シュトゥルムフォーゲルII

- (開発:ゼネラルギャラクシー)

- 型式:S,HG

- 少数生産の特務機。ゼントラーディ(メルトランディ)の婦人用バトルスーツ「クァドランシリーズ」の流れを汲むバトロイド形態が特徴。試作機であるYF-21を経て、2042年に制式採用された機体。スーパーノヴァ計画の競争試作に敗れ、次期主力機の座をYF-19に譲ったが、VF-19より大型で、さらに様々な任務に対応可能である優秀な設計・性能を捨てるのは惜しいと判断され、特殊任務機に採用された。

- VF-22HGはVF-22をYF-21本来のコンセプトである「人体と機械の融合」を目指してギャラクシー社が改良した機体。脚部にガウォーク時の機体制御を行なうサブ・ホヴァリングノズルを搭載しており低空格闘戦が向上している。より繊細な操縦を求められるようになり結果的に単に操縦系統の改善だけでなくインプラントの補助での制御系統に改造された機体である。ギャラクシー社はこの機体の開発以降、強化兵士と専用機の組み合わせを研究していくきっかけになりYF-27やVF-27の開発にいたっている。

- VF-25 メサイア

- (開発:新星インダストリーマクロス・フロンティア工廠(LAI社支援))

- 型式:A、F、G、R、S

- 試作機YF-24及びYF-25をベースに、マクロス・フロンティア船団で開発された機体。VFシリーズで初めて近接格闘用の手持ちナイフを装備した他、アーマードパック装備状態での変形を可能とし、従来の運用に重武装での戦闘バリエーションが加わった。統合軍内での正式な形式番号はフロンティア船団開発であることを示す「VF-25/MF25」。

- VF-25FはA型をベースによりドッグファイト向きに最適化された機体である。トルネードパックは大気圏内外両用のスーパーパック。従来のオプションよりも空力を重視した形状になっている。アーマード以上に高価な装備である。YF-29

の技術実証とデータ収集のために開発されたとも言われている。

- VF-25Gは長距離狙撃型。頭部はA型と同形状だが、メインカメラに超望遠機能が追加されている。SPS-25S/MF25 スーパーパックは大気圏外活動用の高機動オプションで、大型化学ロケットブースターや増槽、マイクロミサイルランチャーなど基本的な構成は従来VFと共通しているが、VF-25では新たに各部の装甲を強化した簡易アーマード的な機能も追加されている。

- VF-25Sは指揮官用のスペシャルチューン仕様。VF-25F以上の性能やエンジン出力強化などの総合面での強化が行われ、更に大多数の編隊指揮用の支援プログラムが導入されている。APS-25A/MF25

アーマードパックは火力、防御力の強化を目的とした重装オプション。従来機では変形時にユニットを除装する必要があったが、本機用のそれは各可動部位に干渉しないよう設計されており、装着したままでの3段変形が可能となっている。

- RVF-25はAP-SF-01+ イージスパック改を標準装備した電子戦型。戦闘空域の情報収集や索敵、分析を役割とする早期警戒管制機や電子戦機役目も担う。多数の高性能センサーを凝集した卵型の頭部が特徴。レーザー機銃は持たず、代わりにH型のセンサーアンテナを装備する。フォールド通信誘導システムを用いた最大6機のゴーストの遠隔操作機能を持つ。

- VF-25F VF-25S(APS-25A/MF25 アーマードパック)

VF-25G(SPS-25S/MF25 スーパーパック) RVF-25

VF-25F(トルネードパック)

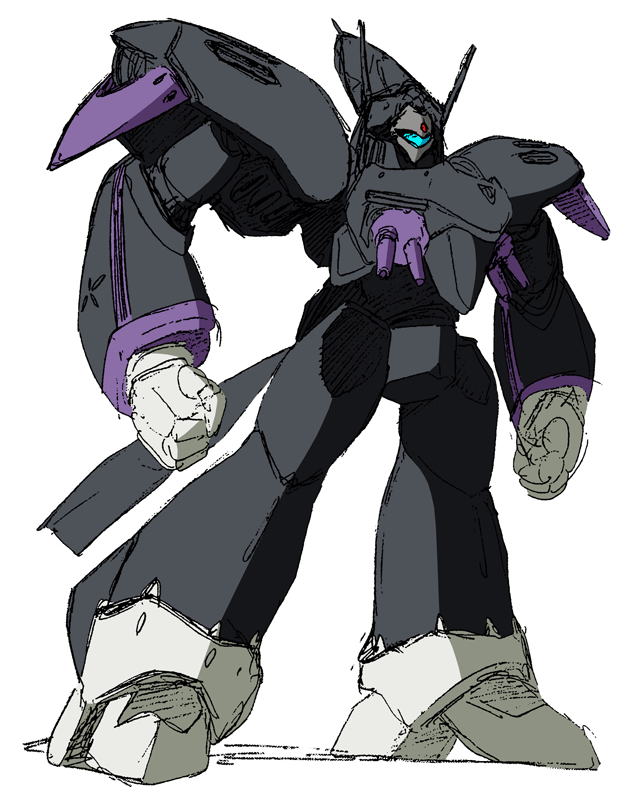

- VF-27 ルシファー

- (開発:マクロス・ギャラクシー可変戦闘機開発工廠「ガルド・ワークス」)

- 型式:β、γ

- マクロス・ギャラクシー船団で開発された機体。VF-25と同じくYF-24の発展型だが、パイロットを身体を機械化したサイボーグ兵に限定することで、更なる高機動性の実現に成功している。新統合軍はギャラクシー船団が技術情報の開示を行わない為、試作機ナンバーであるYF-27として扱っている。

- VF-27γはエンジン出力や各種アビオニクス性能を設計限界まで高めたスペシャル仕様。外見は一般機のβ型と同一だが、中身は別物と言えるほどの扱いづらい機体に仕上がっている。

可変攻撃機(VA)

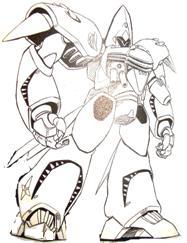

- VA-3 インベーダー

- (開発:ノースロム・グラマン)

- 型式:A、B、C、M

- 爆弾搭載量を重視した全領域攻撃機。水中活動も可能で、バトロイド形態では半魚人の様な特異なスタイルとなる。

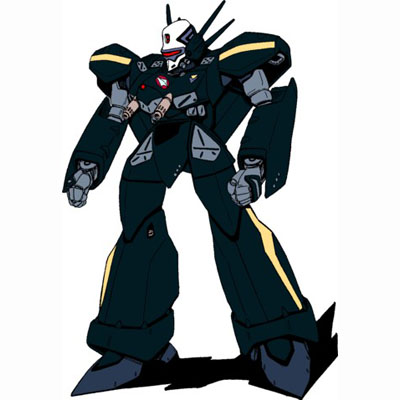

- VA-14 ハンター

- (開発:ゼネラルギャラクシー/ミコヤン )

- ゼントラーディ兵士用にVF-14を改良し、機体の大型化と火力・装甲の強化が施されている。マクロス5艦隊の主力機。バロータ軍によって改造それたのがAz-130

パンツァーゾルン。

- VA-14

Az-130

- VAB-2

- (開発:ノースロム・グラマン/ミコヤン)

- 型式:D

- 熱核反応エンジン4基を搭載する大型攻撃機。バロータ軍のFBz-99Gザウバーゲランの原型になったとされる機体。

VAB-2

FBz-99G

可変爆撃機(VB)

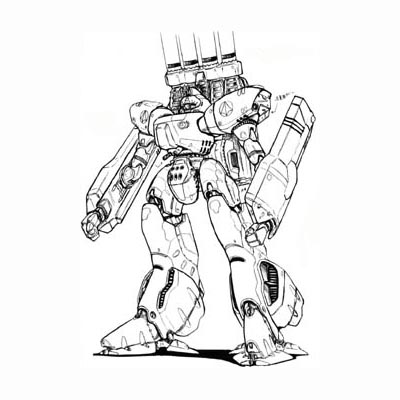

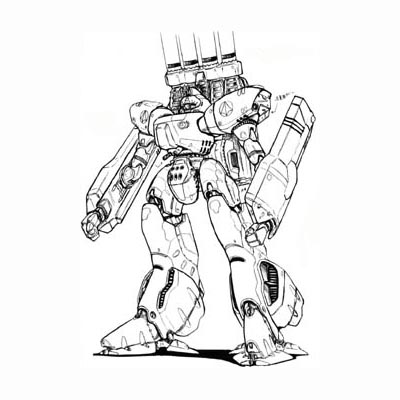

- VB-6 ケーニッヒモンスター

- (開発:新中州/ノースロム・グラマン )

- デストロイドモンスターをベースに、拠点攻略兵器として誕生した。飛行形態をシャトル、砲撃形態をデストロイドと呼ぶ。この機体がVDの開発の参考となっている。

- VB-171

- VF-171を改修し可変爆撃機とした機体。

VF/B-22A ヤクトフォーゲルⅡ

VF-22をベースに爆撃機化したバリエーション機。

惑星上の固定目標に対するピンポイント爆撃を主任務としている。

この他に次世代機が存在している